�s���Y���_��̖��@�ꕔ�����ɂ���

2020�N4��1��������ݎ،_��Ɋւ��閯�@�̃��[�����ς��܂��B

�����O�̖��@�ł͋K�肪�݂����Ă��炸�A������͖��m�ł͂Ȃ��������̂����m������邱�ƂƂȂ�܂����B

���ݎɊւ�������|�C���g�ɂ��Ă��ē����Ă���܂��B�Q�l�ɂ��Ă���������K���ł��B

���Q�ƁF❐ �@���Ȏ����i�ߘa2�N3�����݁j

���ؕ��̏C�U�Ɋւ���v���̌�����

���ݕs���Y�����n���ꂽ�ꍇ�̃��[���̖��m��

���ؐl�̌���`���y�ю����`�����̖��m��

�~���Ɋւ��郋�[���̖��m��

▶ ���ݎ،_�琶������̕ۏɊւ��郋�[��

▶ �ݔ��̈ꕔ�Ŏ��ɂ��������z�̌��i��

▶ ������K�p����邩�H�H

���ݎ،p�����̃��[��

���ؕ��̏C�U�Ɋւ���v���̌�����

�ȑO�́A�ǂ̂悤�ȏꍇ�ɒ��ؐl�������ŏC�U�����邱�Ƃ��ł���̂����߂��K��͂���܂���ł����B

������̖��@

���̂����ꂩ�̏ꍇ�ɂ͒��ؐl�����ؕ����C�U���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B

�@���ؐl�����ݐl�ɏC�U���K�v�ł���|��ʒm�������A���́A ���ݐl�����̎|��m�����̂ɁA���ݐl�������̊��ԓ��ɕK�v�ȏC�U�����Ȃ��Ƃ�

�A�}���̎������Ƃ��i�J�R������Ă��邪�A�䕗���ڋ߂��Ă��铙�j

���ؐl�����ؕ����C�U�����Ƃ��Ă��A ���ݐl����ӔC��Njy����邱�Ƃ͂���܂���B

���ݕs���Y�����n���ꂽ�ꍇ

�������̒��ݎ،_�����Ă���ԂɌ����̏��L�҂��������ꍇ�ł��B

�V���L�҂͒��ؐl�ɒ����𐿋��ł���̂��A���ؐl�͒N�ɒ����̎x����������悢�����̖�肪����܂����B

������̖��@

���ݐl�Ƃ��Ă̒n�ʂ́A�����Ƃ��ĕs���Y�̏���l�i�V���ȏ��L�ҁj�Ɉړ]���܂��B

�܂��A�s���Y�̏���l�i�V���ȏ��L�ҁj���A���ؐl�ɑ��Ē����𐿋����邽�߂ɂ́A�ݎؕ��ł���s���Y�̏��L���ړ]�o�L���K�v�ƂȂ�܂��B

���ݎ؏I�����̃��[��

���ؐl�̌���`���y�ю����`�����̖��m��

����`���Ƃ́A�ދ����ɒ��ؕ����_��������̏�Ԃɖ߂��đݎ�ɕԊ҂���`���̂��Ƃł��B

������̖��@

�s���Y���ݎ،_�I�������Ƃ��ɁA���ؐl�͕����̑����ɂ��Č���`����Ȃ���Ȃ�܂���B

�������A�ʏ푹�Ղ�o�N�ω��ɂ��Ă͌���`����Ȃ����Ƃ��@���㖾�m�ɂȂ�܂����B

|

�o�N�ɂ������ |

�o�N�ɂ�����Ȃ��� |

|---|---|

|

�E�Ƌ�̐ݒu�ɂ�鏰�A�J�[�y�b�g�̂ւ��݁A�ݒu�� |

�E�����z����ƂŐ������Ђ������L�Y |

|

|

�~���Ɋւ��郋�[���̖��m��

�~���Ƃ́A�ދ����̌����A����̉ƒ��ؔ[�ɔ����āu��Ƃ���ɗa���Ă��������v�ł��B�~���̒�`��~���ԊҐ������̔��������ɂ��Ă̋K��͂���܂���ł����B

������̖��@

�����Ƃ��āA�~���͒��ؐl�ɕԋp���Ȃ���Ȃ�܂���B

�������A�Ԋ҂���z�͉ƒ��̑ؔ[������ؐl�����S���ׂ������p�������������c�z�ƂȂ�܂��B

�������z���~����葽���ꍇ�ɂ͕Ԋ҂͂���܂���B

���ݎ،_��ɂ�萶������̕ۏɊւ��郋�[��

�ƒ��̑ؔ[�Ȃǂɔ����A���ݎ،_��ɕۏؐl�i�l�j�����߂�ꍇ�A�ۏؐl���z��O�̍������Ƃ�����܂����B�i��F���ؐl�̗����x�Ŏ؉Ƃ��Ǝ��ɂȂ��Ă��܂����ꍇ�̕ۏ؍��Ȃǁj

������̖��@

�@�ɓx�z�i����z�j�̒�߂̂Ȃ��l�̍��ۏ،_��͖����ƂȂ�܂��B

�A�l���ۏؐl�ɂȂ鍪�ۏ،_��ɂ��āA���L�̏ꍇ�ɂ́A���̌�ɔ����������͕ۏ̑ΏۊO�ƂȂ�܂��B

�E ���҂��ۏؐl�̍��Y�ɂ��ċ������s��S�ی��̎��s��\�����Ă��Ƃ�

�E �ۏؐl���j�Y�葱�J�n�̌�������Ƃ�

�E ����Җ��͕ۏؐl�����S�����Ƃ�

�ݔ��̈ꕔ�Ŏ��ɂ��������z�̌��i��

�s���Y���_�ɁA���̈ꕔ���Ŏ������ꍇ��A�g�p�E���v���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɁA�ȑO�͒��ؐl�͒����̌��z�𐿋����邱�Ƃ��ł��܂����B

������̖��@

���ؐl���������Ȃ��Ă��A�����͓��R�Ɍ��z����邱�ƂƂȂ�܂����B

�o�ߑ[�u�i������K�p�ƂȂ邩�H�H�j

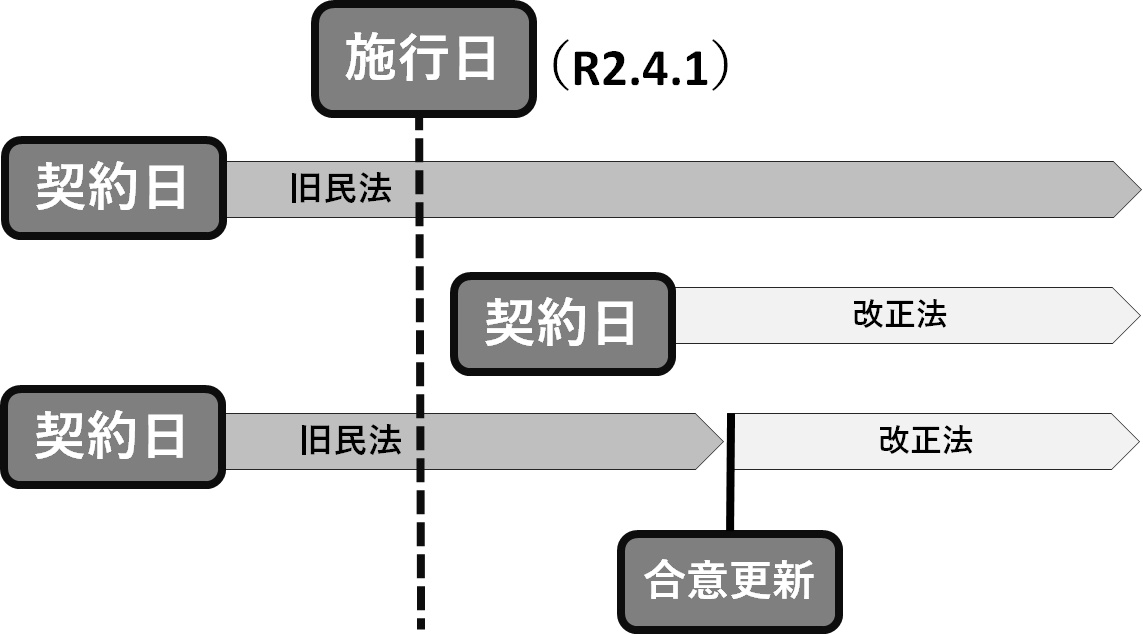

���ݎ�ۏȂǂ̌_��ɂ��ẮA�����Ƃ��Ď{�s��(�ߘa2�N4��1��)���O�ɒ������ꂽ�_��ɂ��Ă͉����O�̖��@���K�p����A�{�s����ɒ������ꂽ�_��ɂ��Ă͉�����̐V�������@���K�p����܂��B�܂��A�{�H����ɁA�ݎ�E�؎�o���̍��ӂ̂��ƌ_����X�V�����ꍇ�ɂ́A�������@���K�p����܂��B

���@���Ȏ��������Ƃɍ쐬

�Q�ƁF❐ �@����HP�u���@�̈ꕔ����������@���i���@�����j�ɂ��āv�i�ߘa2�N3�������݁j

�z�[��

�z�[��